発明情報

U1095

新たな磁気共鳴画像の再構成方法

MRI,NMRの磁気共鳴画像の画質を維持したまま撮像時間を短縮できます

背景

磁気共鳴画像(MRI)法は、静磁場中に置かれた対象物に高周波磁場および傾斜磁場を印加して、核磁気共鳴により対象物から生じる磁気共鳴信号を検出することにより、対象物の磁気共鳴画像を撮像する手法です。一般的なMRI装置では、検出した磁気共鳴信号を直交検波器に通すことによりk空間信号に変換し、k空間信号を逆フーリエ変換することにより対象物の磁気共鳴画像を再構成しますが、磁気共鳴画像の撮像には長い時間を要します。また、磁気共鳴画像を比較的短い時間で撮像するための従来の圧縮センシング法では、取得した撮像データのランダム性を利用し欠損データを推定し補完するため、圧縮センシングにおいて対称性に基づく位相推定の過程を導入すると、圧縮センシングの効率が低下するという問題が生じます。

発明概要と利点

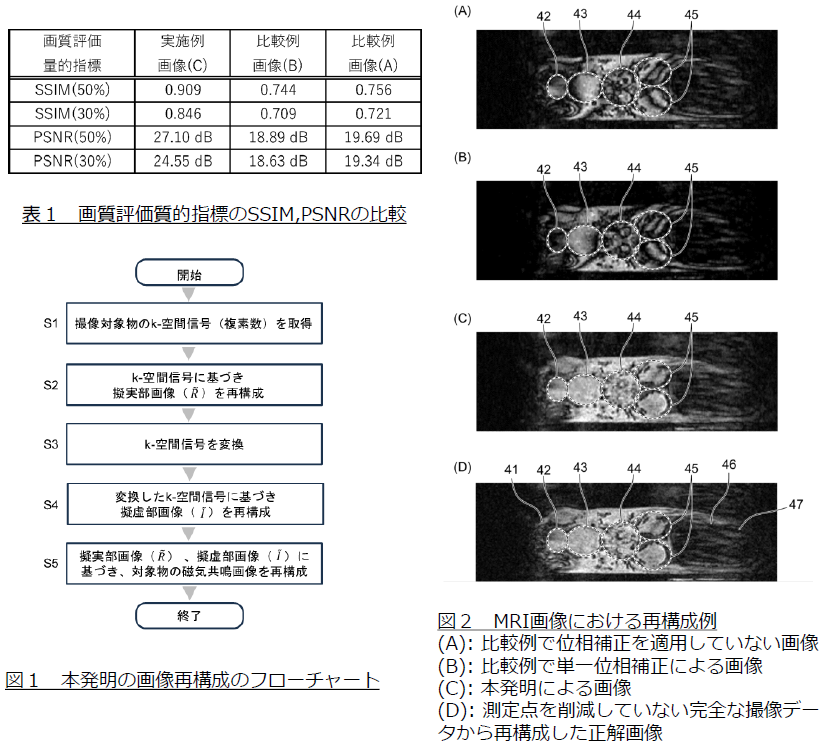

本発明者らは、圧縮センシング法においてk空間信号のみから磁気共鳴画像を再構成するのではなく、図1に示すフローチャートにより磁気共鳴画像の再構成の方法を用いると、再構成により得られる磁気共鳴画像の画質が維持されることを見い出しました。この方法は、既存の圧縮センシング法の撮像方法を変更する必要がありません。

◆効果

⮚画質評価質的指標のSSIM,PSNRが向上し実用に近い高い指標が得られています(表1)。

⮚正解画像と同等の画像を撮像時間1/2(画像データ削減率50%)で得られます(図2)。

| 開発段階 | 本発明の画像再構成法をMRI画像で実用化レベルを確認済み。 |

|---|---|

| 希望の連携 | •共同研究 •実施許諾契約 •オプション契約 (技術検討のためのF/S) ※本発明は京都大学から特許出願しています。 |

| 関連リンク | PDFで見る英語版を見る(English ver.) |

〒606-8501

京都市左京区吉田本町

京都大学 国際科学イノベーション棟3階