発明情報

二層性胚盤モデル

ナイーブ型ヒト多能性幹細胞から、胚盤葉上層(エピブラスト)及び胚盤葉下層(原始内胚葉)の二つの層からなる細胞凝集体(二層性胚盤モデル)の形成に成功しました。

背景

ヒト発生を理解する新たな研究手法として、ヒトの初期胚の構造を再現した細胞培養モデルを開発する研究が近年注目されています。多能性幹細胞から原始内胚葉や栄養外胚葉の誘導については報告されていますが、哺乳動物の発生段階を模倣した胚盤モデルについては報告されていませんでした。

発明概要と利点

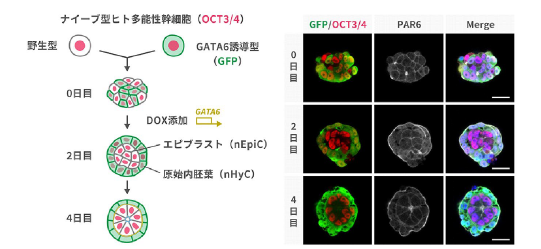

本発明者らは、まず、ナイーブ型ヒト多能性幹細胞においてGATA6遺伝子を過剰発現する原始内胚葉(特に卵黄嚢に分化する胚体外組織)の分化誘導手法を確立しました。次に、野生型ヒト多能性幹細胞とGATA6過剰発現を誘導するナイーブ型ヒト多能性幹細胞(GATA6誘導型)とからなる細胞の集合体を培養することで、エピブラスト(将来胎児となる細胞)に類似の細胞(nEpiC)と原始内胚葉(nHyC)をそれぞれ同時に誘導しました(下図左)。培養開始2日目には、外周にnHyC、内周にnEpiCが層状に並んだ後期胚盤胞に類似の球体状構造が形成され、さらに培養をすすめると4日目には、着床後に認められる生体の二層性胚盤に似た構造が誘導されました(図2右)。

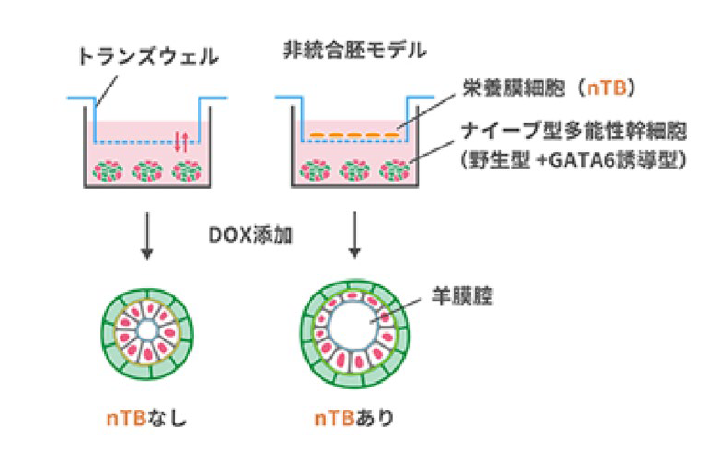

次に、ナイーブ型多能性幹細胞から栄養膜細胞類似の細胞(nTB)を作製しました。そして、球状二層構造を形成する2種のナイーブ型ヒト多能性幹細胞の細胞集合体の上部に、底面が半透過性のトランズウェルを設置し、トランズウェル上でnTBを培養しました。これにより、着床期の胚を構成する三系統の細胞が半透過性の膜で物理的に隔てられつつ同一環境下で相互作用可能な非統合型胚モデルを構築しました。その結果、nEpiCの細胞増殖が促進され、二層構造体内部に羊膜腔類似の空間の形成率が向上し、羊膜腔構造の大きさも増大しました(下図)。

| 開発段階 | ヒトiPS細胞で実証済み。 |

|---|---|

| 発表状況 | Nature 626, 357-366 (2024) doi:10.1038/s41586-023-06871-2 |

| 希望の連携 | •実施許諾契約 •オプション契約 ※本発明は京都大学より特許出願中です |

| 関連リンク | PDFで見る |

〒606-8501

京都市左京区吉田本町

京都大学 国際科学イノベーション棟3階